机の上を整理していたら、古いらくがき帳が出てきた。捨てようと思ったのだが、ちょっと待った。

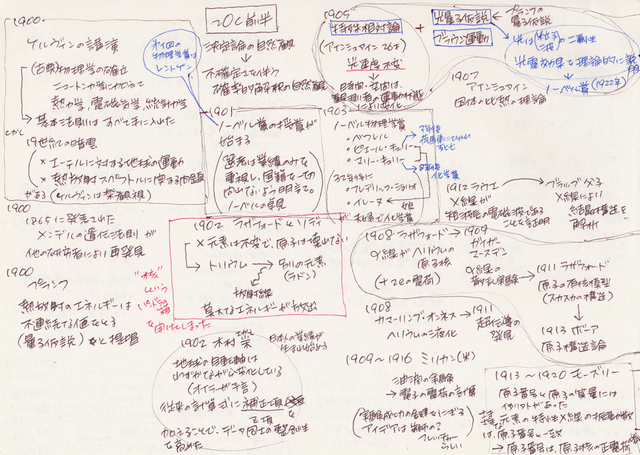

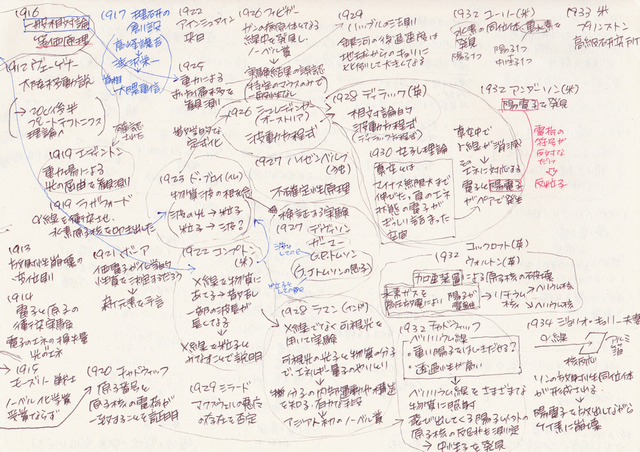

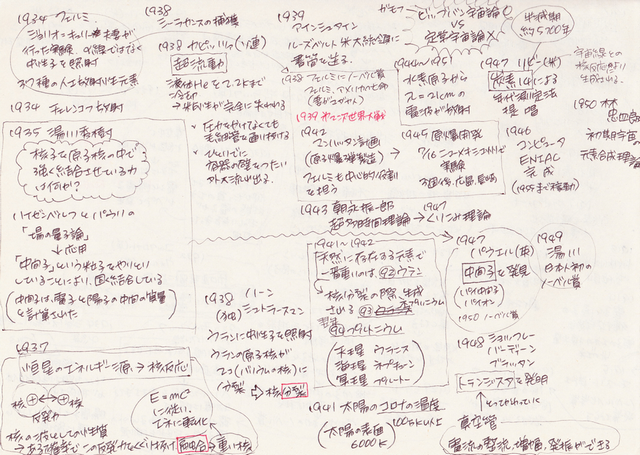

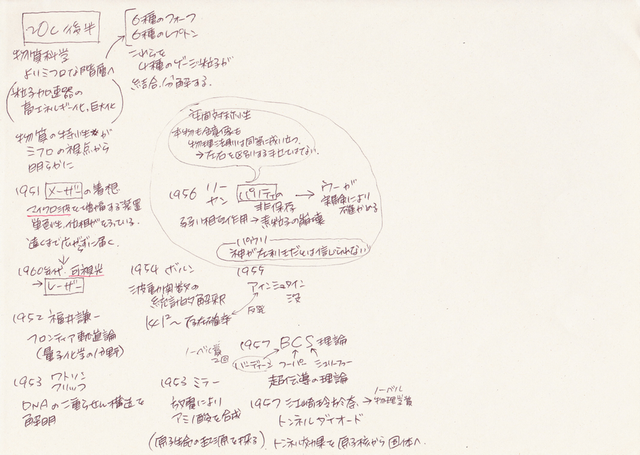

以前にメモをとりながら、次の「科学史年表」を読んでいたのだが、そのメモがはさまっていた。ちなみに「(書き忘れ)5つの強みが見出せた? - あしのあしあと」で紹介したメモも、同じらくがき帳にはさまっていた。

- 作者: 小山慶太

- 出版社/メーカー: 中央公論新社

- 発売日: 2011/02/01

- メディア: 新書

- 購入: 2人 クリック: 4回

- この商品を含むブログ (7件) を見る

この「科学史年表」という本は、17世紀から現在までのおよそ400年の科学の歴史を、いっきに読み通せる一冊になっている。サイエンスに興味がある人には、おすすめの一冊。特に、物理分野に興味がある人は、大いに楽しめるだろう(物理の話題が、かなり多い)。さらに、歴史感覚のある人なら、めちゃくちゃ楽しめると思う。逆に、高校レベルの物理の知識がない人は、(内容は理解できるだろうが)どこまで楽しめるかはわからない(ので、おすすめはしない)。

「科学史」って、「科学」でも「歴史」でも習ったことがないから(そして、大学でさぼったから)――という言い訳だが――科学史上、大きな出来事でも、知らないことがたくさんあった。「こんなことがあったんだ」とか「こんな時代にわかったんだ」とか。加えて、時折でてくる小話も面白かった。こんな風に、ぐいぐい引き込まれるあたりは、著者である小山慶太氏の力量によるところが大きいのだろうと思う。一体どうやったら、こんな本が書けるようになるのだろう。。

今回出てきたこのメモは、けっこうな殴り書き。。だけど、せっかくメモしたんだし、自分が参照するにも便利なので、まぁアップしておこうかと思う。ちなみに、わたくし、普段はもう少しまともな字を書く人です。一応。

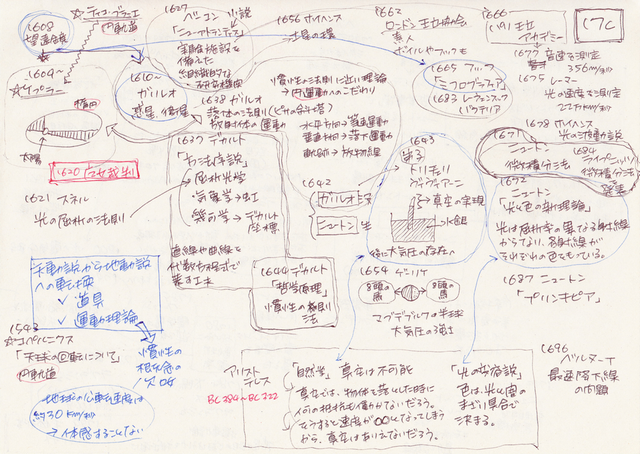

まずは、17世紀*1。ギリシア自然学的なアプローチから、今でいう「科学」へと変貌していく様が大変興味深い。それまでの、アリストテレスの自然学では、世界は次のように説明される。「世界は4つの基本元素(地球の中心から順に、土、水、空気、火)からなっており、それぞれが占めるべき固有の場所がある。石が落ちるのは、石が土の元素を多く含むため、土固有の場所である地球の中心に戻ろうとするからだ」みたいな。紀元前に、よくぞここまで美しい説明を考えついたものだと感心してしまう。この絶対的と思われていた世界観が、科学的なアプローチによって、変わらざるを得なかったあたりが興味深い。望遠鏡や顕微鏡などの道具の発展が、歴史に大きな影響を与えている様も、また印象深い。そして17世紀後半には、ニュートンの登場により、科学の歴史は大きく動くことになる。

ちなみに日本では、関ヶ原の戦いから生類憐みの令くらいまでのお話。

と、こんな調子で思うがままにつづっていくと、中身がないのに、ひたすら長いエントリーになってしまう。ちょっとクールダウン。もうちょっと、しぼって書こう。自分の印象に残っている、自分的キーワードを挙げ、それにちょっとだけコメントしていこう。

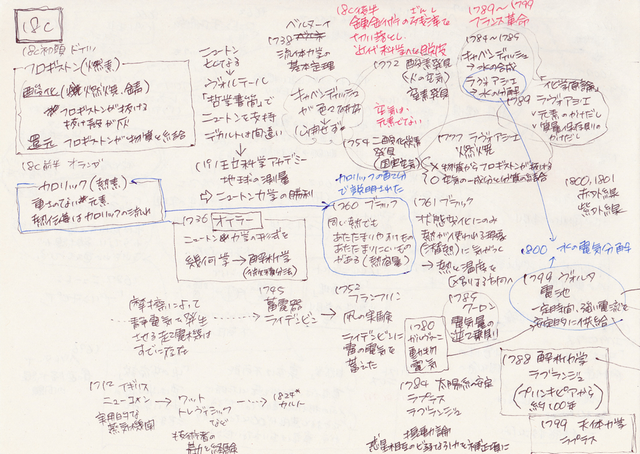

18世紀〜19世紀前半、自分的には、「光」、「熱」、「電気」がキーワードだと思っている。

熱については、それまでのフロギストン(燃素)やカロリック(熱素)の考え方(これも、納得の説明なのだが)が、これまた崩れていく。

電気については、道具の進歩が重要だったようだ。まずは「ライデンびん」という蓄電器(コンデンサみたいなもの?)により、その正体にアプローチしやすくなる。フランクリンの凧*2なんかがよい例だ。そして18世紀の終わりには、あのヴォルタが「電池」を発見したことにより、各段に電気が取り出しやすくなり、そこから加速度的に電気に関する研究が進んでいく。

ちなみに日本では、赤穂浪士の討ち入りから、ペリー来航のちょっと前くらいまでのお話。

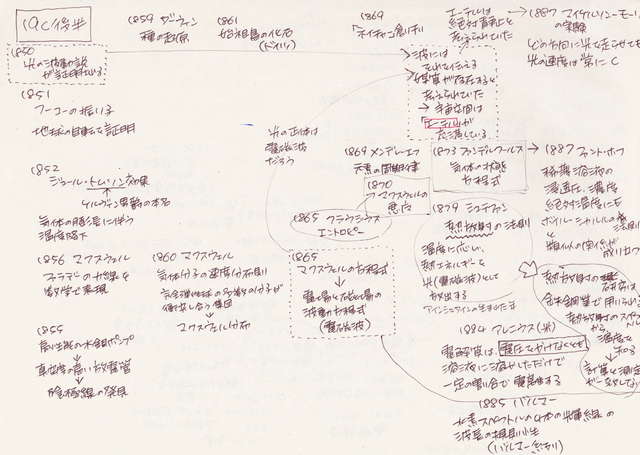

19世紀後半、自分的には、「マクスウェル方程式」、「放射能」、「電子」がキーワードだと思っている。

マクスウェルの方程式が発表されたのが1865年。これにより「電磁波」の存在が示唆される。ちなみに、日本では、大政奉還の2年前。尊王攘夷から討幕へ、すさまじい時代。

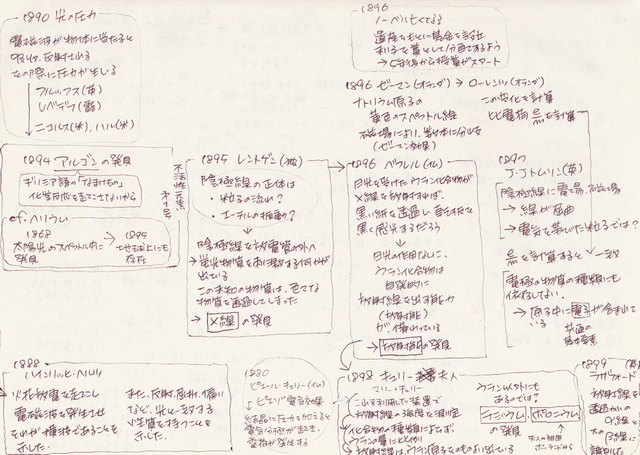

1890年代に入ってからは、レントゲン、ベクレル、キュリー夫人と、一度は耳にしたことのある超有名人たちにより、X線や放射能が発見され、研究されるようになった。

また、J.J トムソンにより、電流の正体が、物質に依存しない「電子」という粒子ではないかとつきとめられた。陰極線の実験は、中学の理科で学習するため、なじみ深い。何も考えずに実験していたが、すごい発見を伴った実験だったんだなぁと。

20世紀前半、自分的には、「量子力学」、「相対性理論」がキーワードだと思っている。それまで完璧だと思われていた古典力学などでは全く説明のつかない世界を目の当たりにする時代だ。もちろん科学の歴史上も、大きな転換期となる。

量子力学は、ラザフォード、ボーア、ハイゼンベルク、シュレディンガーなどにより体系化されていった(個人的には、特にニールス・ボーアの活躍が大きいと思っている)。相対性理論は、言うまでもなく、偉大なるアインシュタインによって提唱され、これまでの物理の世界をおもいっきりひっくり返した。このあたりまで来ると、高校でも、「科学史」も含めて学習するところなので、歴史歴史したところは減ってくる。

20世紀中盤は、「核分裂・核融合」が、20世紀後半は、「素粒子」がキーワードだと思っている。といっても、「素粒子」とか、よくわからないんだけど。。自分の場合は、現在に近づくにつれ、書籍前半の歴史っぽい面白さは薄れていった。

ちなみに、素粒子については、竹内薫氏*3の次の本が、読みやすくて面白かった。さすがに眠れなくはならなかったが。

- 作者: 竹内薫

- 出版社/メーカー: PHP研究所

- 発売日: 2013/02/24

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- クリック: 1回

- この商品を含むブログを見る

この「科学史年表」で書かれている「科学」って、たかだか400年程度の歴史しか持っていない。「なんと密度の濃い400年なのか」と感じざるを得ない。そりゃ、10年〜20年であっても、科学の進歩を感じるわけだ。